المصائر الغريبة للحداثة العربيّة

فيصل درّاج

قراءات في الفن العربي، 2013

إذا كانت الحداثة الأوروبية مشروعاً لم يكتمل، كما يقول الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، فإن الحداثة العربية ولدت، ولا زالت، مشروعاً معوّقاً. فقد تأسست الأولى على ثورات فكرية وعلمية وصناعية تسارعت في القرن الثامن عشر، بينما بدأت الثانية بالتشكّل، بشكل مجزوء، في منتصف القرن التاسع عشر.

وعلى خلاف الحداثة الأوروبية، التي رعتها طبقات قائدة ومهيمنة، فإن أسئلة الحداثة العربية، التي أطلقتها حملة بونابرت على مصر في نهاية القرن الثامن عشر، طرحها مثقفون تأملوا أسباب تقدم الغرب وتفوقه، وتأملوا معه الأسباب التي جعلت العالم العربي متأخراً وقابلاً للاستعمار. شكّل الغرب المنتصر، في الحالين، علاقة داخلية في الخطاب العربي النهضوي ولكن بشكلين مختلفين: فالمثقفون الرافضون للإرث العثماني قبلوا بالأفكار التي أنتجت “التفوّق الغربي”، دون أن ينسوا الخصوصية الثقافية لمجتمعاتهم، أما أنصار الفكر الديني التقليدي فطالبوا بعودة إلى “الأصول الإسلامية”، مؤكدين أن هزيمة المجتمع العربي جاءت من “الانزياح” عن الأصول. ولهذا واجهوا “الأفكار الوافدة”، بمشروع : الإحياء الديني. ولأن هذين الاقتراحين الفكريين ولدا رداً على “صدمة حضارية”، فقد حملا معاً “أزمة داخلية”، فلم يحقق أنصار “النموذج الأوربي” مشروعهم، ولم ينجز دعاة “الاحياء الإسلامي” ما وعدوا به.

بدأ المشروع الحداثي العربي مأزوماً، ذلك أن المثقفين الذين قبلوا بالنموذج الأوروبي لم يعثروا على الشروط الاجتماعية ـ الثقافية التي توائم مشروعهم. ولم يكن المدافعون عن سلطة التراث أوفر حظاً، لأن الماضي المطلوب استئنافه لا يمكن أن يعود، بسبب اختلاف الحاجات بين الحاضر والماضي.

آثر التقليديون الدوران في حلقة فارغة، فلم يستطيعوا تطبيق “الإسلام القديم” ولم يستطيعوا إنتاج ” إسلام جديد” يحاور العصر الحديث ويرد على أسئلته. ولهذا اكتفوا بـ : “إسلام جوهري” لا يعترف بالتاريخ، منجزين انتصاراً عن طريق السلب، لا ينجح في بناء “المدينة الإسلامية الفاضلة”، لكنه يتصدى بنجاح للبدائل الحداثية المختلفة.

على خلاف دعاة “الإسلام اللاتاريخي”، الذي لا يرون فرقاً بين زمن الرسول وزمن الآلة البخارية، اعترف المثقفون المستنيرون العرب بالثقافة الإنسانية، التي أسهمت فيها ذات مرة الثقافة الإسلامية، وانفتحوا على الثقافة الأوروبية التي أسّست في صعود الغرب وتفوقه. وبسبب ذلك توزّعوا على مدارس فكرية أوروبية مختلفة، محاولين أن يفتحوا للمجتمع العربي أفقاً جديداً: تأثر طه حسين بالفرنسي رينيه ديكارت ودعا إلى أفكاره، وغدا المصري سلامة موسى نصيراً متحمساً لأفكار داروين، وترجم المصري محمد حسين هيكل أفكار جان جاك روسو، وتعرّف الشيخ رفاعة الطهطاوي، الذي أرسله حاكم مصر محمد علي في بعثة دراسية إلى فرنسا في عشرينات القرن التاسع عشر، على فلسفة مونتسكيو السياسية، مثلما سيتعرّف بعده، بخمسين عاماً تقريباً، مفتي الأزهر، الشيخ محمد عبده، على أفكار الفليسوف الإنجليزي التطوري سبنسر، …

ما السؤال الأساسي الذي طرحه هؤلاء المثقفون، في مجتمعات عربية مختلفة حكمت، عثمانياً، أربعة قرون؟ وما الشعار، الصريح أو الضمني، الذي لازم اقتراحاتهم الفكرية؟ صدر السؤال، الذي أخذ أشكالاً مختلفة، عن مقارنة الشرق الضعيف بالغرب القوي، وعن وعي شقي يحتج على الغرب وينبهر به. سأل الثائر المصري عبد الله النديم الذي اشترك في الثورة العرابية ـ 1882 ـ : لماذا يتقدّمون ونحن على تأخر؟ وكتب سلامة موسى: لماذا هم أقوياء؟ وجاء شكيب أرسلان بسؤاله الشهير الممتد حتى اليوم: لماذا تقدّم الغرب وتخلّف الشرق؟

دارت الأسئلة جميعاً حول التأخر والضعف والتخلّف، وحول البدائل الفكرية ـ الاجتماعية، التي تجعل الضعيف يتحرر من ضعفه. ولذلك خاض الفكر التنويري العربي، في مرحلته الأولى، معاركه تحت شعار: الجديد، الذي عليه أن يهزم القديم وأن يتيح لأنصار الجديد، بسبب صحة أفكارهم، هزيمة “القدماء”. وهو ما اقتنع به طه حسين في كتابه الشهير: ” في الشعر الجاهلي” 1925. وجد هذا الجديد أنصاراً له في مجالات السياسة والأدب وقراءة التراث والاجتهاد الديني، حتى بدا تيارا “اجتماعياً” فاعلاً، في الربع الثاني من القرن العشرين.

بعيداً عن الفكر الإسلامي المغلق، الذي يخترع ماضياً نموذجياً، ويساوي بين حاجات الماضي الوهمي وحاجات الحاضر المعيش، توجه الفكر التنويري العربي إلى قضايا المجتمع المشخصة: دافع الطهطاوي عن حق المرأة في التعليم، ودعا إلى مفهوم المواطنة والمشاركة السياسية، وهاجم الكواكبي، في نهاية القرن التاسع عشر، الاستبداد هجوماً عنيفاً في كتاب فريد في الثقافة العربية الحديثة هو : “طبائع الاستبداد”، وجعل قاسم أمين من تحرّر المرأة مشروع حياته، وندّد أحمد فارس الشدياق بالتعصب مهما كان شكله، والديني منه بخاصة، ورفض محمد عبده فكرة التكفير ودعا إلى التسامح ، وتحدّث خير الدين التونسي عن العلم والتقنية والصناعة، وطرح فرح أنطون سؤال المجتمع المدني، وطالب القومي المستنير ساطع الحصري باستبدال الرابطة الدينية بالرابطة القومية، مستفيداً من أفكار هيردر وغيره من المفكرين القوميين الألمان. غير أن تأثر هؤلاء بالثقافة الغربية لم يمنعهم عن التمسك بـ “هويّات مختلفة”، كأن يعطف طه حسين هوية مصر “المتوسطية” على ماضيها الفرعوني، وأن يصالح الحصري بين “العروبة” والثقافة الأوروبية، وأن يعتنق الكواكبي “إسلاماً عروبياً” ويثني على الحرية التي يتمتع بها الإنسان في الغرب.

جمع الفكر التنويري العربي، من حيث هو مشروع اجتماعي، بين فكرتي: المدرسة والمستقبل. أخذت المدرسة حيّزاً، له شكل البداهة، في كتابات جميع التنويريين، فهي مجاز للعلم وطريق أكيد إلى الارتقاء والتقدم والتطور، ومدخل لازم لتوليد نخبة اجتماعية قائدة، قادرة على تعيين الخطأ واقتراح ما يلغيه. ولعل اليقين بقوة المعرفة الجديدة هو الذي جاء بيقين المستقبل الأفضل الذي يعارض التصوّرالديني عن : فساد الأزمنة. فوفقاً للنظر الديني التقليدي فإن كل زمن يمضي يتلوه زمن أقل فضيلة ، وإن تجاوز “الفساد” يقضي بمحاكاة صادقة للأصول الدينية الأولى، الأمر الذي يعيّن “الإيمان الصحيح” طريقاً إلى التقدّم، لكنه تقدم يستعيد الماضي النموذجي الذي كان.

دعا الفكر التقليدي إلى مستقبل يستعيد الماضي، اعتماداً على “الإيمان الصحيح”، وقال التنويريون بمستقبل دنيوي قادم، اعتماداً على قوة المعرفة، التي تقبل بنسبية المعرفة والشك بما قال به القدماء، وتعتبر أن معارف أنصار الجديد كثر صواباً من معارف القدماء. ولعل منهج الشك، الذي حاول نزع القدسية عن القدماء وكتاباتهم هو الذي جعل الثقافة التقليدية ترى في طه حسين مرتداً وعميلاَ للغرب، منذ أن نشر في “الشعر الجاهلي” إلى رحيله عام 1973. احتل مفهوم “وحدة الحضارة الإنسانية: في هذا كله، حيزاً واسعاً فتحدث التنويريون العرب عن تفاوت التطور في الحضارة الإنسانية، وعن التفاعل الحضاري الضروري وعن حوار الثقافات. حتى بدا للبعض أن العرب لا يأخذون من الغرب شيئاً، إنما يسترجعون منه ما أخذه من الحضارة العربية حين كانت مزدهرة. واعتماداً على وحدة الحضارة الإنسانية آمن التنويريون العرب بحتمية تقدم مجتمعاتهم، التي تشكّل جزءاً من المجتمع الإنساني الذي لا يكفّ عن التقدّم، مثلما أقبلوا على “نظرية دارون”، معتبرين أن التطور، أو التقدم الكيفي، قانوناً طبيعياً أو “سنة من سنن الكون” كما كانو يقولون. انطوى هذا التصور على تفاؤل بريء، يرى في التاريخ “عقلاً عادلاً” يوزّع التقدّم، بشكل متساو، على جميع الأمم والشعوب.

رفع كل هذا من قيمة الترجمة، التي غدت مكوّناً تنويرياً ضرورياً، ذلك أن المعرفة إنسانية ومتاحة للجميع، وطرح صورة “الآخر” بصيغة المتعدد، فلم يختصر “الغربي” إلى صفة دينية ـ استعمارية، بل ظهر كإنسان ومبدع ومكتشف جغرافي ورائد في أجناس أدبية حديثة. ولذلك عرف القارئ العربي، في النصف الأول من القرن العشرين، الأدب اليوناني والآداب الأوروبية والمدارس الفلسفية والفنية المتعددة.

والآن ماذا كان يعني الخطاب التنويري في سياق ثقافة عربية تقليدية مسيطرة؟

كان يعني التحرر من الثقافة الضيقة الراكدة والانفتاح على عالم إنساني متجدد، وهو ما عالجه اللبناني أمين الريحاني في روايته المبكرة “كتاب خالد” ـ 1911 ـ وأشار إليه الطهطاوي في كتابه “تخليص الإبريز في تلخيص باريز” ـ 1834 ـ حين اكتشف أن الفرنسيين، غير المسلمين، أكثر كرماً من الأتراك المسلمين، وأن فضائل الشعوب من علومها وصناعاتها، وأن حاجات الإنسان متعددة متحوّلة. وإذا كانت الأيديولوجيا الدينية المغلقة قد عملت، في العقديدن الأخيرين من القرن العشرين، على ما دعّي بـ “أسلمة العلوم”، كما لو كانت هناك فيزياء إسلامية لها قوانين خاصة بها، فقد عمل التنويريون العرب على تحديد الحيّز الديني وتخصيصه، كي لا يسيطر على غيره ويستغرقه. ولهذا عرف الطهطاوي الوطنية بالجغرافيا والتاريخ، وفصل طه حسين بين كتابة التاريخ والقصص الديني،ودافع سلامة موسى عن التجريب والاختبار، …

إن إدراك المثقفين التنويريين للصعوبات التي تواجه أفكارهم هو ما استولد، في زمن البدايات ، كلمة : المشروع ، التي تربط بين حاضر ومستقبل منشود. فجاء قاسم أمين بمشروع تحرير المرأة، الذي استكملته هدى شعراوي، وعمل أحمد أمين في مشروع إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي، الذي لم يستكمل، وأسهم الشعراء العراقيون، في أربعينات القرن الماضي، في توليد الحداثة الشعرية.

حايثت الحداثة العربية، منذ ميلادها، مفارقة مزدوجة: فقد دعا إليها مثقفون برجوازيو الثقافة في سياق برجوازية عربية وليدة، تميل إلى الانتقائية والتلفيق، واستفادوا من ثقافة غربية في سياق عربي مسيطر عليه استعمارياً. كان في المفارقة الأولى ما يدفع إلى يأس مبكر، وكان في الثانية اتهام وشعور بالاغتراب، فقط خلطت “الجماهير” التي تكتسحها، آنذاك، أمية طاغية، بين الحداثة والتغريب، وبين الحداثة المغربنة والتبعية.

والواقع أن الوعي الديني المغلق، الذي أعادة إنتاجه نسق من “المشايخ” التقليديين شكّل، منذ البداية، ولا يزال، عائقاً أمام الفكر الحداثي، وفقاً لصيغة مزوّرة، تساوي الحداثة بالإلحاد، والشيخ بالكلام المقدس الذي يستعمله. ولهذا التمس الشيخ محمد عبده، في مطلع القرن العشرين، فتوى من رجل دين تونسي، ليبرّر تعليم الجغرافيا والحساب في “جامعة الأزهر” في مصر، وشكى السوري قسطاكي الحمصي من اختصار العلوم المتعدّدة إلى “علم الدين”، وإلى علوم اللغة التي يحتاجها تفسير النص الديني، وساوى رجال الدين بين “رذيلة الكذب” والمتخيّل الروائي، حين احتجوا على رواية محمد المويلحي “حديث عيسى بن هشام” ـ 1900 ـ التي أسهمت، بشكل أساسي، في ولادة الرواية العربية، مثلما أنهم نددوا باللغة الصحيفة التي هي انحراف عن لغة القرآن الكريم، واعتبروا الكتابة بالعامية مؤامرة على اللغة العربية المقدسة، … وإذا كان طه حسين قد نقد مناهج القدماء في تدريس الأدب واللغة وكتابة التاريخ، فإن أنصار القديم الذين “احتكروا” التراث كفّروا الحداثة في وجوهها المختلفة، بدءاً من المسرح، الذي رأوا فيه تسلية رخيصة مروراً بـ “البرلمان”، لأنه يوكل، كما يدّعون، إرادة الله إلى إرادة الشعب، وصولاً إلى الرسم والنحت والموسيقا، التي هي خروج عن “معارف القدماء”، وأداة للتداعي الأخلاقي.

توطّد العائق الديني، الذي مثّله رجال دين دافعوا عن سلطتهم الاجتماعية، بتعاليم سلطوية تحتفي بالركود والثبات. فقد تعرّض رائد المسرح السوري أبو خليل القبّاني، في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، إلى غضب السلطان عبد الحميد، بعد أن وشى به بعض رجال الدين، معتبرين أن في المسرح ما “يجرّئ العامة على نقد السلطان”، ونشر الفلسطيني روحي الخالدي كتابه “علم الأدب بين فيكتور هوجو والعرب” ـ 1904 ـ ، دون أن يضع اسمه عليه، كي لا يثير غضب السلطان ذاته، لأن الكتاب كان متأثراً بأفكار الثورة الفرنسية، واضطر المصري علي عبد الرزاق إلى الانسحاب من الحياة العامة، بعد أن وضع كتابه : “الإسلام وأصول الحكم” ـ 1925، لأن الملك فؤاد، الذي كان يطمع بـ “الخلافة”، رأى فيه نفياً لطموحه.

وواقع الأمر أن السلطات السياسية، في العالم العربي فصلت، منذ محمد علي باشا، الذي حكم مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر، إلى نهاية القرن العشرين، بين الحداثة التقنية والحداثة الفكرية، مختصرة الأولى إلى “استيراد السلع والأسلحة”، ومعتبرة الثانية شراً “وافداً”، لا يأتلف مع الأصالة العربية. وعن هذا الفصل، الذي أخذ شكل القاعدة، جاءت الثنائية الزائفة: الحداثة والأصالة، أو الأصالة والمعاصرة، التي تقبل بالحاجات الاستهلاكية والتقنيات الحديثة اللازمة لتدعيم الجهاز القمعي السلطوي، وتنهى عن الحداثة الفكرية، التي تفضي إلى الديمقراطية والعدالة والمساواة. أخذ الرئيس المصري محمد أنور السادات، في أوائل سبعينات القرن الماضي، بصيغة موازية عنوانها: دولة العلم والإيمان، إذ العلم “محاربة الأمية”، وإذا الإيمان “فولكلور ديني”، يطلب من الشعب أن يطيع الله ورسوله و “أولي الأمر”، الذين يمثّلهم “الرئيس المؤمن”.

ومع أن الوعي الديني المتعصب والسلطة المستبدة قد واجها، دائماً ، الفكر الحداثي بأسلوبين مختلفين، فإن مجيء “دولة الاستقلال الوطني” في منتصف القرن العشرين تقريباً قصّر المسافة بين الطرفين، لأسباب سلطوية برجماتية. ومع وصول نهاية الستينات، التي أعلنت عن إخفاق الدولة الوطنية، تحوّل الدين إلى عنصر أساسي في الأيديولوجيا السلطوية، بحثاً عن شرعية مفقودة، كما أشار الفيلسوف المغربي عبد الله العروي، ساعد على ذلك صعود السلطة النفطية، التي عملت على نشر “إسلام سلفي” تعامل مع “قضايا الحياة” بثنائية الكفر والإيمان، واعتبر الحداثة الفكرية تبعية للغرب، صامتاً كلياً عن التبعية الاقتصادية والسياسية التي تقوم عليها السلطات التقليدية المعادية للحداثة.

اعتمدت “دولة الاستقلال الوطني” المخفقة، في تعاملها مع المجتمع، على سياستين متكاملتين: إفقار المجتمعات وحرمانها من حقوق المواطنة المختلفة ، وتوسيع الفضاء الديني توسيعاً غير مسبوق. فعلى المستوى الأول حوصر الفضاء السياسي وصودرت حقوق الإنسان وألغيت الرقابة المجتمعية على السلطة وافتقد المجتمع المدني مقوّماته الأساسية، … وفي مقابل ذلك أنتجت السلطات خطاباً دينياً يسوّغ ممارساتها، متوسلة أماكن العبادة المتكاثرة، ووسائل الإعلام الجماهيرية، وأجهزة الدولة المدرسية، التي أضافت الدين إلى “العلوم” جميعاً، وأشرفت على تديين الحياة اليومية مختصرة “المجتمع المدني”، الذي قوّضت أسسه، إلى ثنائية المؤمن وغير المؤمّن، بديلاً عن مفهوم: المواطن، الذي يوحّد الطرفين بمعايير تبدأ من الانتماء إلى الوطن وحقوق المواطنة، لا من الانتماء الديني.

أخذ المجتمع العربي، بعد مرور نصف قرن على “الاستقلال الوطني” صورة تغاير الصورة التي وعدت بها الحداثة العربية، منتهياً إلى جملة انزياحات غير متوقعة: وسّع الشيخ سلطته على حساب المثقف، وضاقت المسافة بين الجامع والجامعة، وكادت “فوضى الفتاوى”. التي يصدرها رجال دين غير مؤهلين أن تصادر القوانين والأعراف، في مجالات الحياة والثقافة جميعاً، وغلبت على “المرأة” صفة “الأخت”، التي تتعرّف بالمحرمات التي تجعل منها “مخلوقاً ناقصاً”، وفقاً لمنظور ذكوري، وطّد ذكوريته بتعاليم دينية.

أنتجت السلطات العربية، المتواطئة مع “الإسلام السياسي”، الذي ينتهك الإسلام والسياسة معاً، كما يقول سمير أمين، ثقافة مجتمعية ترفض الحداثة، اعتماداً على فكرة: الخصوصية الثقافية، التي استعملتها السلطات لتسويغ الثبات والتوريث ورفض الديمقراطية ونشر الفساد وتحويل السلطة إلى ملكية خاصة مطلقة. وبعيداً عن ذلك وفي اتجاه مختلف ميّز التنويريون العرب، ولا يزالون، بين الكونية والتميّز، إذ الكونية هي المنجز الحضاري الإنساني في وجوهه المختلفة، وإذ التميّز تكييف المنجز مع الشروط الاجتماعية ـ الثقافية للمجتمعات العربية. يقصد التميّز، بهذا المعنى، إلى رفض التقليد والدعوة إلى الإبداع من وجهة نظر وطنية، وهو ما قام به نجيب محفوظ في الرواية، وسعد الله ونوس في المسرح وأنور عبد الملك في علم الاجتماع وتوفيق صالح في السينما. وعلى خلاف ذلك قصدت الخصوصية الثقافية، من وجهة نظر دينية سلفية، إلى إقامة حد فاصل بين “الإسلام النقي” والأفكار الوافدة، مثل العقلانية والمادية ونسبية الحقيقة وكل ما يعارض التصورات الإطلاقية. أما “الخصوصية السياسية المزعومة فعملت على تبرير محاربة الديمقراطية، دون أن تتعرّض أبداً إلى “الليبرالية الاقتصادية”، التي تحيل على السوق والاقتصاد والاستهلاك التابع.

قامت الخصوصية العربية، التي صعدت في العقد الأخير من القرن الماضي، بإلغاء الفضاء السياسي، الذي أسهمت في تشكيلة السلطات السياسية والدينية ، ولكن بشكلين مختلفين: استعادت الأولى مفهوم : الرعية، أي البشر الذين تسألهم السلطة عن كل شيء ولا يحق لهم مساءلتها، وارتكن الخطاب الديني إلى مفهوم: الجماعة، التي هي جمع من المؤمنين لا يخالفون ما يقرره مرجعهم الديني الأول. والمفقود، في الحالين، هو الفرد، الذي لا إبداع من دونه، والحرية اللازمة لكل اقتراح جديد، والتنوّع الذي هو أساس الحياة والثقافة، والنقد الضروري للتطوّر، والحوار ونسبية المعرفة والاعتراف بـ “الآخر المختلف”،…

ولعل تديين الحياة الاجتماعية، الذي كان غريباً عن المجتمعات العربية في خمسينات وستينات القرن الماضي، هو الذي أدخل الفتوى الدينية إلى مجال الآداب والفنون، … فطعن متديّن متعصّب الروائي المصري نجيب محفوظ عقاباً على روايته “أولاد حارتنا”، وكفّرت فتوى أخرى أغنية لمحمد عبد الوهاب، الفنان الأكثر إبداعاً في تاريخ الغناء العربي الحديث، وندّدت فتوى ثالثة بقصيدة لمحمود درويش غناها اللبناني مارسيل خليفة، وفرق الداعية الديني عمرو خالد بين “السينما الإسلامية” والسينما غير الإسلامية، واختار كثير من الرسامين الهجرة إلى الغرب، وتراجع موضوع الجسد في أعمال كثيرة، وازدهر الرسم الزخرفي الذي يكتفي بالمكان، ….

وإذا كان كل منتوج يتعرّف بجمهوره، فإن انصراف الجمهور إلى التراث وكتب التراث، أو اعتناق منظور ماضوي بشكل أدق، لم يترك للآداب والفنون الحديثة، في العالم الغربي، إلى جمهور ضيق. وهذا ما حمل نقاد الرواية العربية، وهي جنس أدبي حديث، على الحديث عن اغتراب مزدوج: فالرواية مقارنة بالثقافة المسيطرة جنس مغترب، أو “وافد” كما يقال، وقارئ الرواية مغترب بدوره، لأن مجتمعه يرى في الرواية امتداداً لثقافة الغرب المعادية للمسلمين. وما ينطبق على الرواية المحدود الانتشار، والتي مضى على ميلادها أكثر من قرن، ينطبق على الفنون الحديثة الأخرى.

هل هزمت الحداثة العربية ذاتها، أم أنها هزمت بسبب غياب الشروط الاجتماعية اللازمة لتطوّرها؟ ادعى الخطاب التقليدي بأن الحداثة العربية حملت، منذ البداية، عناصر هزيمتها الذاتية، وأسبغ عليها صفات سلبية عديدة مثل: التبعية، الهرطقة، مخالفة الأصول، الغربنة، التقليد العاجز ومركّب النقص، … غير أن تفعيل هذه الاتهامات جاء من سلطات سياسية اختارت حداثة تلفيقية، اكتفت بمحاربة الأميّة وشوّهت معنى التعليم، وفصلت بين التعليم والاعتراف بشخصية التلميذ، وأقامت الجامعات دون أن تميّز بين علوم الفيزياء وتعاليم القرآن، وخلطت بين النهوض العلمي ـ التقني واستيراد التقنيات الغربية، … ولذلك فإن إخفاق المشروع الحداثي العربي لا يُفسَّر بمكوّنات الخطاب النهضوي، ولا بإسلام جوهري معادٍ للحداثة، أو بعقل عربي إتباعي ينكر الإبداع، إنما يفسّر بممارسات السلطات العربية. لا غرابة أن يزدهر المسرح العربي في ستينات القرن الماضي، وأن يعرف مدارس وتجارب متنوعة، وأن يأخذ بالأفول، بعد ثلاثين عاماً، وأن تصل السينما المصرية، في الفترة ذاتها، إلى ذروتها الفنية، وأن تشارك، لاحقاً، المسرح مصيره، وأن يعتبر تجديد الفكر الديني هرطقة وكفراً. يتكشّف تقهقهر الحداثة العربية في المقارنة بين أزمة طه حسين عام 1925، إثر إصدار كتابه “في الشعر الجاهلي” ، وأزمة نصر حامد أبو زيد، بعد سبعين عاماً تقريباً، حين أصدر كتابه “نقد الخطاب الديني” ـ

فقد وجد الأول قوى اجتماعية فاعلة تدافع عنه، وتحتفي به داخل الجامعة وخارجها، بينما بدا الثاني، بعد تكفيره، مكشوفاً، فانتهى إلى المنفى ومات فيه. أكثر من ذلك، فقد “كفّر” طه حسين الشيوخ التقليديون الذين تحكّموا بفئات شعبية أميّة، بينما جاء تكفير الثاني من “أساتذة جامعيين”، إعلاناً عن هزيمة “المثقف” أمام الشيخ، وهزيمة “الجامعة” أمام الجامع، وهزيمة “الأحزاب السياسية” أمام “الجماعات” التي ترى في الفضاء السياسي الديمقراطي “بدعة” لا تأتلف مع الإسلام.

وواقع الأمر أن المثقفين المستنيرين العرب، الذين حلموا ببديل اجتماعي ـ وطني حاولوا، منذ البداية إقامة حوار نقدي بين الموروث العربي وأفكار الحداثة الكونية. استفاد الشيخ محمد عبده من أفكار سبنسر لبناء خطاب إسلامي متطوّر، وطبّق طه حسين منهج ديكارت على التاريخ العربي ـ الإسلامي، وعاد دعاة العقلانية في الفلسفة إلى ابن رشد والمعتزلة، وذكّر العاملون في المسرح بالموروث القديم الذي أنجزه “ابن دانيال”، وأدرج نجيب محفوظ في أعماله الروائية الموروث الشعبي والفرعوني. وحّد التنويريون العرب، بأشكال مختلفة، بين المستقبل المنشود و”الماضي الذهبي” الذي أنتج حضارة عربية ـ إسلامية، استفاد منها الغرب في تأسيس نهضته الحديثة … ولا يزال عبد الله العروي، المفكّر الأكثر أهمية الآن، يتأمل أفكار محمد عبده عن التراث ويطوّرها، مدافعاً عن الفكر التنويري العربي وقضاياه. فعدم التحقق لا يعني الخطأ، بل واجب المحاولة مرة أخرى بشكل جديد.

الشكل 1: فاتح المدرّس، نساء على الجسر، 1966. زيت على قماش، 76×78 سم.

لم يكن الأمر مختلفاً في ميدان الفنون التشكيلية، فالمبدعون الكبار أقاموا حواراً خصيباً بين الموروث الوطني وما تعلموه في الجامعات الأوروبية. ومثال ذلك محمود مختار، رائد فن النحت المعاصر في مصر (1891 ـ 1934)، الذي تعلّم في فرنسا واستمد مادته من “خصائص مصر” في جميع الأزمنة، ومثال ذلك عمله الشهير “نهضة مصر” ـ 1928 ـ والرسام محمود سعيد (1897 ـ 1964)، الذي عاش في الفترة ذاتها مختلفاً، وأقام إبداعه على استلهام الريف المصري، ووصل إلى تقنية فنية تتفق مع طموحه الفني ـ الوطني. وما ينطبق على المبدعين المصريين الكبيرين ينطبق على آخرين، حال العراقيين جواد سليم وفائق حسن، اللذين جدد الفن العراقي المعاصر بدءاً من أربعينات القرن الماضي، وكذلك الفنان السوري فاتح المدرس، الذي حاول بدوره الجمع بين كونية الفن والتميّز الوطني. (الشكل 1)

ومع أن معظم الحداثيين العرب، في الثقافة والفن، قد تلقوا العلم في جامعات أوروبية، فإن ما أنجزوه لم يكن ممكناً من دون التراث الذي استندوا إليه، وأعادوا إحياءه بشكل جديد. فالعمارة الإسلامية، في معالمها الشهيرة المتعددة، مزيج مدهش من العمارة والرسوم والنقوش، بل أن لها فلسفة جمالية خاصة، تدور حول المحدود واللامتناهي والعابر والأبدي، بل أن الفن الإسلامي، حوّل الطبيعة إلى مجردات واسعة المعنى، وعثر على قوانين هندسية تحكم عناصر البناء المختلفة، وتعيّن أشكال زخرفة المساجد والمنابر والمصاحف، وتحدّد معنى الخط وفنون الكتابة، وكل ما يقرأ معنى الله في المجردات جميعاً.

ارتبط صعود الفنون التشكيلية، كما الحياة الثقافية بعامة، بالمشروع النهضوي العربي، الذي اعترف بالذاتية المبدعة ووحدة الثقافة الإنسانية، فإن إخفاق هذا المشروع، وفي العقود الأخيرة من القرن العشرين بخاصة، ضيّق الحيّز الإبداعي الثقافي والفني معاً. فقد دفع الاستبداد السياسي بعدد كبير من الفنانين إلى المنافي، وحرّم الفقر الثقافي بنسب، مختلفة، الفنون التشكيلية من جمهودها. ومما زاد في التضييق “الرقابة الدينية”، التي ساوت بين “المنحوتات” و “اللوحات الفنية” و”الأصنام”، التي يعارضها الدين الإسلامي.

الشكل 2: شاكر حسن آل سعيد، بدون عنوان، في التسعينيّات. مواد مختلفة على خشب 86.5X104.5

عرفت الفنون التشكيلية “العربية” مرحلة جديدة، في زمن العولمة الجديدة، منذ مطلع تسعينات القرن الماضي وبدايات القرن الحادي والعشرين. فقد أصبح عادياً أن يستقر بعض من الفنانين في العواصم الأجنبية، كأن يختار مروان قصاب باشي ألمانيا، أو أن يستقر اللبناني وليد رعد في نيويورك والعراقي عادل عابدين في فنلندا وأن يحتلا فيها موقعاً متميزاً، وأن تنتهي حياة النحات اسماعيل مفتاح في المنفى… وهناك آدم حنين، وهو من الرعيل الفني المصري القديم الذي اختار باريس، منذ بداية الحكم الناصري. التقى هؤلاء الفنانون بجمهور وثقافة جديدتين وتفاعلوا معهما، وكان عليهم أن يأخذوا بأساليب جديدة تعبّر، أولاً، عن “كونية الإبداع الفني”، وعن “مرونة الفنون البصرية”، اعتماداً على اللون والخط و “الكولاج” وأشكال من التجريب الفني.

دخل الفنان التشكيلي العربي إلى فضاء التجريب الفني مدفوعاً بـ “ضرورات” كثيرة: ففي التجريب إعلان عن ممارسة الحرية، التي يحتاجها الإبداع بعامة، وهو حل يوائم بين الجمهور الكوني و “الجمهور المحلي”، وهو مجال لتوسيع آفاق العمل الفني ومادته. فقد ابتعد العراقي الشهير شاكر حسن آل سعيد عن الأسلوب الواقعي، الذي أخذ به في الخمسينات والستينات وانتهى، بعد عقدين، إلى التجريد المطلق، الذي يتوجه إلى الروح والعين معاً. حاول في فنه، وفي نهاية التسعينات بخاصة، الجمع بين الحداثة والصوفية، مستعيناً بمعطيات من الصوفية الإسلامية والفلسفات البنيوية والوجودية والظاهراتية، وتابع التجريب إلى آخر حياته.(الشكل 2)

يظهر “الانفتاح على العالم” في أعمال منى حاطوم، الفلسطينية الأصل التي ولدت في بيروت وأجبرتها الحرب الأهلية في لبنان على الإقامة في لندن، فأعمالها تعلن عن قلق الإنسان وتعددية عوالمه، اعتماداً على مواد مختلفة (أشرطة فيديو، مجسمات، وأعمال إنشائية) تنتج عملاً متعدد المستويات، يتوزّع على العين والسمع والإدراك، ويرصد عالم الإنسان الداخلي في احتمالاته المختلفة.

الشكل 3: بسمة الشريف، كل الأمكنة متشابهة، 2007. فيديو، 12’00”

أما بسمة الشريف، ذات الأصل الفلسطيني بدورها، فدخلت إلى فضاء التجريب الفني، معتمدةً على تعددية المادة الفنية، التي تتضمن التصوير الفوتوغرافي والفلم والصوت والنص واللغة، حيث اللغة رد فعل على الصورة، والصورة رد فعل على جماليات النص. (الشكل 3) في تعددية المادة الفنية، التي تؤالف بين الخيال والفنتازيا، ما يقول بنسبية الحقيقة، وما يصرّح بموقف سياسي يحتج على العالم.

الشكل 4: آمال قناوي، صمت الحملان، 2010. فيديو 8’51”. بإذن من ورثة آمال قناوي

كما يبدو النزوع إلى التجريب، الذي يستدعي الشعر والفلسفة، في أعمال المصرية آمال قناوي، وهي فنانة من جيل جديد رحلت حديثاً عن عمر 37 عاماً، حيث العمل الفني صورة عن تعددية الفنون وتعقد هواجس الإنسان وعوالمه. (الشكل 4) بل أن هذا التجريب يبدو أكثر وضوحاً في حوار التجربة الذاتية مع معطيات “المنفى”، أو “الوطن الجديد” المفترض، كما هو الحال في أعمال العراقي هيمت علي، وهو تلميذ لشاكر حسن آل سعيد، ولد في كركوك عام 1960 ويعيش في باريس. فهذا الفنان، الذي فاز مبكراً بجوائز عن فنه الغرافيكي، تأمل طويلاً، بعد تجربة المنفى، أهمية التلاقح بين المعارف والفنون في اكتشاف فضاءات أوسع، تعيد صوغ وعي الفنان وأدواته. وكذلك حال “رسوم وحفريات” السوري زياد دلول، الذي ولد في سوريا وأقام في باريس، الذي يشيع في ألوان لوحاته حنيناً إلى “شيء ما”، كان موجوداً ورحل وترك آثاره. لا غرابة أن يكون في فنه حوار بين المدن الغربية والمدن الشرقية، يرسل بالجواب إلى سماء بعيدة غامضة الملامح.

فتحت العولمة الجديدة، كما أسباب أخرى، الفنانين العرب على أمكنة تشبه المنافي ولا تشبهها تماماً: تشبه المنافي لأن الفنان لا يعيش في وطنه، ولا تشبه المنافي لأنه يحقق في “الوطن الجديد”، ولو بقدر، إمكاناته الفنية. ولعل هذه المفارقة هي التي أدرجت هؤلاء الفنانين، أكثر من أي وقت مضى، في فضاءات الفن العالمي، عن طريق المعارض، بشكل خاص. فالفنانون المشار إليهم، كما غيرهم الكثير، يتجاوز حضورهم “العالمي” حضورهم في بلادهم، إن لم تكن صورتهم في بلادهم تقترب من “الهامشية”، أحياناً.

الشكل 5: عادل عابدين، أنا آسف، 2008. صندوق ضوئي، 68.2X171x29.8 سم

يقود وضع الفنان العربي “المعَوْلم”، سواء عادل عابدين (الشكل 5) الذي مثّل فنلندا في بينالي فينيسيا عام 2007 ، أم زياد دلول الذي يصوغ انعكاسات الذاكرة بتجريدات الغرافيك، أم ارتبط بغيرهما إلى سؤالين: ما هو الجمهور الذي يتوجه إليه الفنان العربي “المعوْلم”؟ وما معنى “الهوية الثقافية” في زمن “العولمة الفنية”؟ والسؤالان شكليان، رغم “شرعية” ما يقولانه به. فالإبداع الفني، تعريفاً، ممارسة للحرية في أرقى أشكالها، يتجاوز حدود الجغرافيا والتاريخ و”ينصت” إلى المتخيّل الإبداعي. إضافة إلى ذلك فإن توسيع آفاق الحرية الفنية يحتاج إلى تقنيات فنية متجددة، لأن في التقنية ما يجدد الحاجات ويستكملها. ولهذا يساوق هذا الفنان العربي “التكنولوجيا الحديثة المتوفرة عبر برامج الكومبيوتر الرسومية، ويتكئ كثيراً على “الفيديو آرت”، ويبحث عن “جماليات الفكرة”، متوسلاً “الفن المفهومي”. فلم يكن هذان الشكلان الأخيران من الممارسة الفنية، أي “الفيديو آرت” و”الفن المفهومي” مألوفين في الفن العربي في الثمانينات من القرن الماضي وما سبقها، كما لو كان في حضورهما الراهن تعبيراً عن زمن العولمة، وعن انتقال الفنان العربي من قواعد فنية “تقليدية” إلى قواعد مغايرة، دون أن يعني ذلك أن هناك انقطاعاً “كلياً” في مسار الفن العربي الحديث. وواقع الأمر أن في إشارات العمل الفني، أو في اللغة الإشارية الملازمة للمواضيع الفنية، ما يفسح مجالاً للتعبير عن العقل والوجدان، وهو ما يظهر في أعمال بسمة الشريف ومنى خاطوم، التي تحيل على المأساة الفلسطينية، أو أعمال وليد رعد، التي تشير إلى مدينة بعيدة.

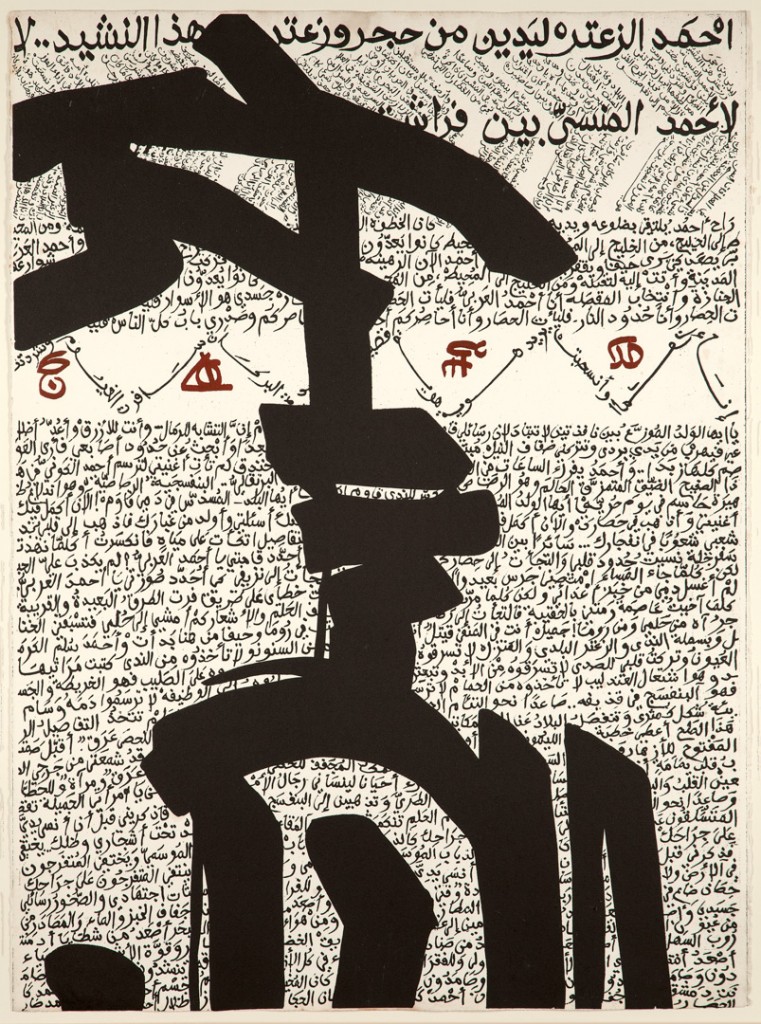

الشكل6: رشيد القريشي، أمة في المنفى (سلسلة)، 1985/ 1992. طباعة بالحفر، 76×57 سم

ومع أن سؤال الهوية، في الفنون التشكيلية كما في الرواية، يبدو مربكاً ومرتبكاً، فقد عثر كثير من الفنانين على جوابه، في حقل: الخط العربي في رمزيته المباشرة، وفي مرونته الواسعة، التي يستثمرها الفنانون في أشكال مختلفة: والشاهد الأبرز هو الجزائري رشيد قريشي (مواليد 1947)، الذي درس في فرنسا، وقرأ “روح” الخط العربي وعلاماته، ملائماً بين “الأصالة والحداثة”، رغم ارتباك المصطلح، (الشكل 6) وهناك العراقي رافع الناصري، الذي شارك في معارض تمتد من تكساس وسان باولو إلى سيؤول ونيودلهي، الذي يولي الخط العربي أهمية خاصة،… والخط لدى هذين الفنانين كما غيرهما، استعادة حداثية لتراث فني عربي، له رموزه وأساتذته وأشهرهم: الواسطي. وهذا الخط، من حيث هو فن قديم مستقل بذاته، له أنواعه ، مثل الكوفي والنسخ والرقع والثلث، وهذا الأخير كان خاصاً بدواوين السلاطين، وله أيضاً وظائف زخرفية و “فلسفية” ففيه الخطوط المتوازية والمتقاطعة والمتداخلة مجال للتجريد، يخلق مسافة بين “الروح” و “الأجسام” المادية”، ويعطي المسافة أشكالاً “مادية” متنوعة. وبداهة فإن جماليات الخط العربي، القديمة والحديثة، لا تنفصل عن رمزية القرآن وقدسيته، اللتين يتقاسمهما المسلمون جميعاً.

سؤال أخير: كيف يمكن إدراج “العولمة الفنية”، التي يعيشها فنانون عرب، في نسيج الثقافة الاجتماعية القائمة في الأوطان التي جاؤوا منها؟ سؤال صعب.

إن مشهد الفن التشكيلي العربي لا يعبّر فقط عن الاغتراب والمنافي، إنما يعبّر عن الوحدة الإنسانية للفن، وعن طموح أجيال جديدة من الفنانين العرب للاندراج في الفن العالمي.

عرفت الحداثة العربية حقباً متوالية ملتبسة الحدود: حقبة أولى عنوانها “الجديد” قادها مثقفون مقاتلون، وحقبة تالية هي : “النهضة”، لعبت فيها أحزاب سياسية نخبوية دوراً محدوداً، وأخذت الحقبة التالية صفة “الثورة”، احتكرتها سلطات تنفي ممارساتها خطابها النظري، … وفي سبيعنيات القرن الماضي جاءت كلمة “الحداثة”، التي احتفت بالفن والأدب، وتركت قضايا المجتمع جانباً. وبعد “الربيع العربي” ولدت ظواهر اجتماعية في طريق التكوّن لا تزال تبحث عن الاسم الملائم بين أسماء كثيرة: ثورات، انتفاضات، حراك شعبي، يقظة …،

ربما يشكّل فعل “المظاهرة”، التي يقودها أفراد حطّموا قيودهم، بداية لزمن عربي جديد، لا تديره السلطات ولا المثقفون أو رجال الدين، بل تحاوره حقوق المواطنة، المتنوعة والمتجددة، التي لا يمكن اعتقالها.